AWL³

Typ: Wohnen + Arbeiten

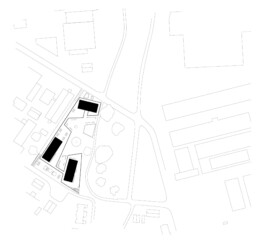

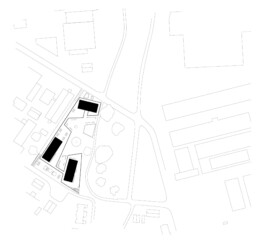

Standort: Darmstadt NW

Einleitung

Wohnen und Arbeiten zählen zu den zentralen Bestandteilen des Alltags. Im Verlauf der europäischen Stadtentwicklung veränderten sich deren räumliche und funktionale Verhältnisse grundlegend. Viele Altstadtviertel wandelten sich von produktiv genutzten Quartieren zu monofunktionalen Wohngebieten, deren pittoresker Charakter heute oft als besonders lebenswert gilt.

Ursprünglich lagen Siedlungen häufig am Wasser und entwickelten sich zu dicht bebauten Quartieren mit enger Verzahnung von Wohnen und Arbeit – erkennbar bis heute an Namen wie „Gerberviertel“. Im Zuge gesellschaftlicher, technischer und ökonomischer Entwicklungen wurde diese Nähe aufgehoben: Arbeitsorte wurden zunehmend an den Stadtrand ausgelagert. Mit dem Wachstum der Städte geraten diese ehemals peripheren Gewerbegebiete nun wieder in das Spannungsfeld urbaner Nutzung. Hier entsteht eine räumliche und funktionale Bruchkante – ein möglicher Ausgangspunkt für neue Mischformen des Wohnens und Arbeitens.

Konzept

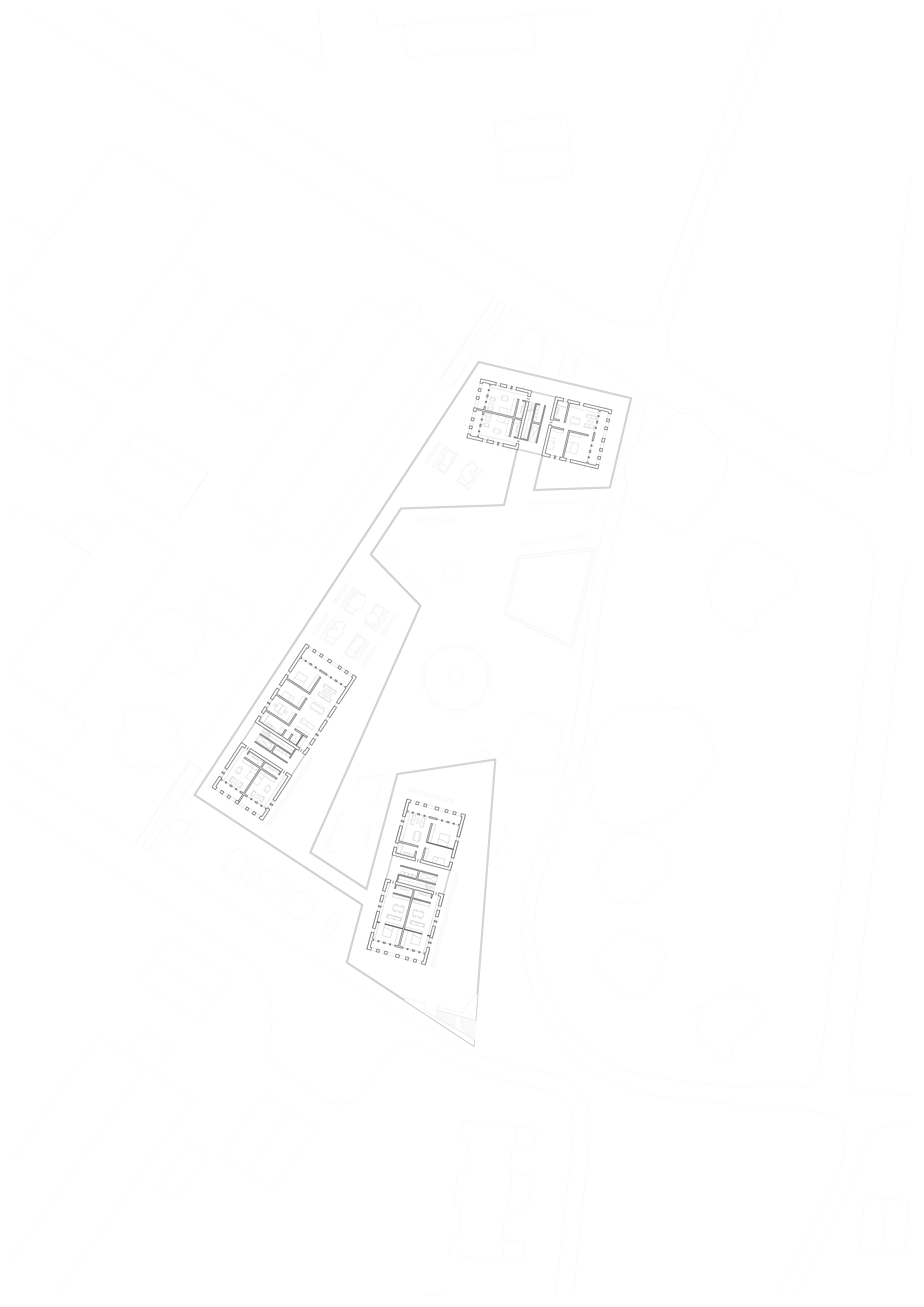

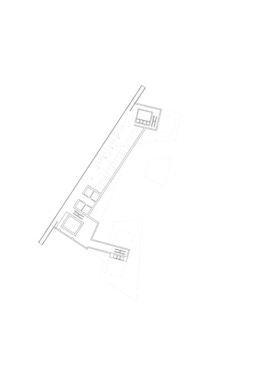

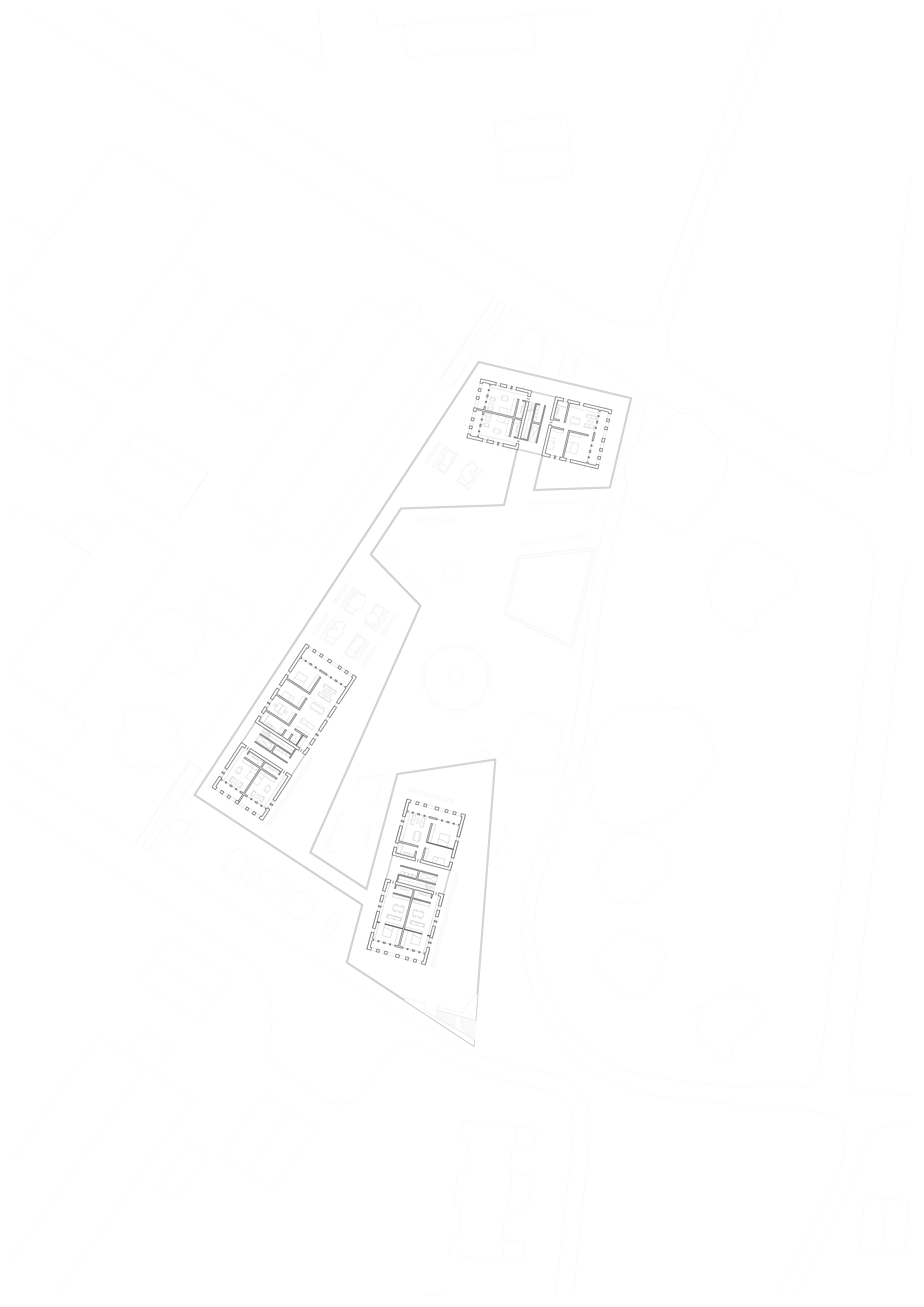

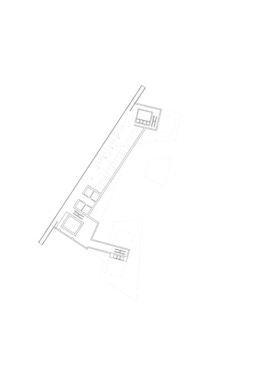

Ein massiver Sockel bildet den baulichen Rücken zum bestehenden Industriegebiet und öffnet sich zum Grünraum im Osten. Ein polygonaler Solitär maskiert die Grundstücksgrenzen und schafft durch Rücksprünge einen offenen Hof mit umlaufender Erschließung.

Im Sockel befinden sich Werkstätten, Ateliers, Gastronomie- und Veranstaltungsflächen. Große Sichtbetonbögen ermöglichen Einblicke ins Innere und erzeugen eine öffentliche Durchlässigkeit. Darüber erheben sich drei unterschiedlich hohe Türme aus Ziegelmauerwerk. Diese nehmen in den unteren Geschossen Arbeitsräume mit unterschiedlichen Nutzungsanforderungen auf, bevor die Grundrisse in höhere, ruhigere Wohnbereiche übergehen.

Die differenzierte Fassadengestaltung erzeugt Wiedererkennbarkeit und ermöglicht Orientierung. Das Ensemble verfolgt eine urbane Dichte ohne technische Überformung – mit klar strukturierten, nicht isolierten Wohnräumen, die den Übergang zwischen Stadt und Peripherie neu verhandeln.

Konstruktion

Die Konstruktion orientiert sich an Prinzipien materialeffizienter Bauweisen, wie sie unter anderem von Baumschlager Eberle oder Hermann Kaufmann vertreten werden. Der Sockel ist als massiver Sichtbetonkörper ausgeführt, der durch seine Materialstärke eine hohe Schalldämmung bietet und Arbeiten sowie Wohnen miteinander vereinbar macht. Die Sichtbetonbögen übernehmen die Lastabtragung ohne zusätzliche Bewehrung und tragen die darüberliegenden Ziegeltürme.

Der höchste Turm erreicht neun Geschosse – dies entspricht der statisch möglichen Höhe bei monolithischem Mauerwerk aus Dämmziegeln. Die zweischalige Ziegelwand ist 55 cm stark. Tiefe Fensterlaibungen dienen als passiver Sonnenschutz.

Die Geschossdecken bestehen aus konventionellen Stahlbetonplatten, um die notwendige Masse für Schall- und Erschütterungsschutz bereitzustellen. Die Rohdeckenhöhe beträgt durchgehend mindestens 3 Meter. Forschungsarbeiten der TU München zeigen, dass hohe Räume mit kleineren Öffnungen – wie sie auch in Gründerzeitbauten typisch sind – ein optimales Raumklima erzeugen.

AWL³

Typ: Wohnen + Arbeiten

Standort: Darmstadt NW

Einleitung

Wohnen und Arbeiten zählen zu den zentralen Bestandteilen des Alltags. Im Verlauf der europäischen Stadtentwicklung veränderten sich deren räumliche und funktionale Verhältnisse grundlegend. Viele Altstadtviertel wandelten sich von produktiv genutzten Quartieren zu monofunktionalen Wohngebieten, deren pittoresker Charakter heute oft als besonders lebenswert gilt.

Ursprünglich lagen Siedlungen häufig am Wasser und entwickelten sich zu dicht bebauten Quartieren mit enger Verzahnung von Wohnen und Arbeit – erkennbar bis heute an Namen wie „Gerberviertel“. Im Zuge gesellschaftlicher, technischer und ökonomischer Entwicklungen wurde diese Nähe aufgehoben: Arbeitsorte wurden zunehmend an den Stadtrand ausgelagert. Mit dem Wachstum der Städte geraten diese ehemals peripheren Gewerbegebiete nun wieder in das Spannungsfeld urbaner Nutzung. Hier entsteht eine räumliche und funktionale Bruchkante – ein möglicher Ausgangspunkt für neue Mischformen des Wohnens und Arbeitens.

Konzept

Ein massiver Sockel bildet den baulichen Rücken zum bestehenden Industriegebiet und öffnet sich zum Grünraum im Osten. Ein polygonaler Solitär maskiert die Grundstücksgrenzen und schafft durch Rücksprünge einen offenen Hof mit umlaufender Erschließung.

Im Sockel befinden sich Werkstätten, Ateliers, Gastronomie- und Veranstaltungsflächen. Große Sichtbetonbögen ermöglichen Einblicke ins Innere und erzeugen eine öffentliche Durchlässigkeit. Darüber erheben sich drei unterschiedlich hohe Türme aus Ziegelmauerwerk. Diese nehmen in den unteren Geschossen Arbeitsräume mit unterschiedlichen Nutzungsanforderungen auf, bevor die Grundrisse in höhere, ruhigere Wohnbereiche übergehen.

Die differenzierte Fassadengestaltung erzeugt Wiedererkennbarkeit und ermöglicht Orientierung. Das Ensemble verfolgt eine urbane Dichte ohne technische Überformung – mit klar strukturierten, nicht isolierten Wohnräumen, die den Übergang zwischen Stadt und Peripherie neu verhandeln.

Konstruktion

Die Konstruktion orientiert sich an Prinzipien materialeffizienter Bauweisen, wie sie unter anderem von Baumschlager Eberle oder Hermann Kaufmann vertreten werden. Der Sockel ist als massiver Sichtbetonkörper ausgeführt, der durch seine Materialstärke eine hohe Schalldämmung bietet und Arbeiten sowie Wohnen miteinander vereinbar macht. Die Sichtbetonbögen übernehmen die Lastabtragung ohne zusätzliche Bewehrung und tragen die darüberliegenden Ziegeltürme.

Der höchste Turm erreicht neun Geschosse – dies entspricht der statisch möglichen Höhe bei monolithischem Mauerwerk aus Dämmziegeln. Die zweischalige Ziegelwand ist 55 cm stark. Tiefe Fensterlaibungen dienen als passiver Sonnenschutz.

Die Geschossdecken bestehen aus konventionellen Stahlbetonplatten, um die notwendige Masse für Schall- und Erschütterungsschutz bereitzustellen. Die Rohdeckenhöhe beträgt durchgehend mindestens 3 Meter. Forschungsarbeiten der TU München zeigen, dass hohe Räume mit kleineren Öffnungen – wie sie auch in Gründerzeitbauten typisch sind – ein optimales Raumklima erzeugen.